7月31日,昌吉回族自治州吉木薩爾縣25萬(wàn)千瓦產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型光伏項(xiàng)目在吉木薩爾縣城西北的荒漠戈壁上建成,具備并網(wǎng)條件。該項(xiàng)目占地504公頃,裝機(jī)容量25萬(wàn)千瓦,是吉木薩爾縣最大的“牧光互補(bǔ)”生態(tài)電站。

該項(xiàng)目由中建二局承建,于2024年8月開(kāi)工建設(shè)。它是昌吉州推動(dòng)傳統(tǒng)能源向清潔能源轉(zhuǎn)型的示范項(xiàng)目,也是在干旱荒漠地區(qū)打造的“光伏+生態(tài)”標(biāo)準(zhǔn)化電站模板。項(xiàng)目不僅有助于荒漠治理,還能帶動(dòng)邊疆農(nóng)牧民脫貧致富,實(shí)現(xiàn)治沙、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、科技四輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。項(xiàng)目建成后,年平均上網(wǎng)電量約4.3億千瓦時(shí),可滿(mǎn)足約40萬(wàn)戶(hù)居民用電需求。每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約13萬(wàn)噸,減少二氧化碳排放33萬(wàn)噸、二氧化硫36噸、氮氧化物57噸。

“板上發(fā)電、板下牧羊”的模式,既充分利用了土地資源,又為生態(tài)環(huán)境改善和農(nóng)牧民增收提供了新路徑。占地504公頃的光伏廠區(qū),一排排光伏板在離地約1.5米高的位置整齊排列,組件間距11米,光伏板下空間充足,野草長(zhǎng)勢(shì)良好。光伏板的架設(shè)為地表裸露區(qū)域提供了遮陽(yáng),減少了地面水分蒸發(fā),降低了風(fēng)速,為牧草生長(zhǎng)和羊群活動(dòng)創(chuàng)造了良好條件。“這片光伏‘藍(lán)海’的板下牧草產(chǎn)量預(yù)計(jì)提升40%,可供養(yǎng)5000只羊。與傳統(tǒng)荒漠牧場(chǎng)相比,牧業(yè)疊加發(fā)電收益可使單位土地產(chǎn)值提升300%。”項(xiàng)目經(jīng)理鄧伍彬說(shuō)。

項(xiàng)目建設(shè)還帶動(dòng)了當(dāng)?shù)毓夥M件生產(chǎn)、安裝調(diào)試等配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。施工現(xiàn)場(chǎng)的勞務(wù)需求和機(jī)械租賃為附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)500余名農(nóng)牧民提供了增收機(jī)會(huì),增加收入約1000萬(wàn)元。

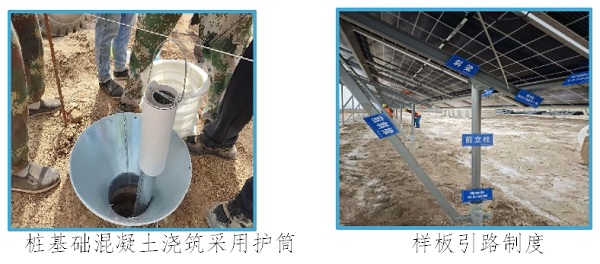

在建設(shè)過(guò)程中,項(xiàng)目因地制宜優(yōu)化施工技術(shù),創(chuàng)新采用定制的鐵制錐型護(hù)筒、塑料套管等技術(shù)手段,有效防止了樁孔周?chē)⊥了祝岣吡嘶炷翝仓|(zhì)量,節(jié)約了成本,同時(shí)降低了對(duì)環(huán)境的影響。通過(guò)電子圖紙與衛(wèi)星地圖相結(jié)合的方式,解決了現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)差的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了施工準(zhǔn)確定位,大大提高了施工效率。

“清潔穩(wěn)定的電力供應(yīng)將極大促進(jìn)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的綠色轉(zhuǎn)型。”中建電力工程(深圳)有限公司新能源分公司負(fù)責(zé)人張磊表示,昌吉州吉木薩爾縣25萬(wàn)千瓦產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型光伏項(xiàng)目是中建電力在新疆開(kāi)展新能源項(xiàng)目建設(shè)的縮影。從首批國(guó)家大型清潔能源基地,到“風(fēng)光儲(chǔ)”多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目的并網(wǎng);從新疆單體最大光伏基地,到全國(guó)單體規(guī)模最大光伏項(xiàng)目,自2022年分公司成立以來(lái),已參建18個(gè)光伏、風(fēng)電項(xiàng)目,總安裝容量約5.015GW。項(xiàng)目遍布烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)、米東區(qū)、若羌縣、塔城市、克拉瑪依市、奇臺(tái)縣等地區(qū),為踐行“雙碳”目標(biāo)、建設(shè)美麗新疆、加快西北區(qū)域新能源建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)中建力量。

熱點(diǎn)會(huì)展

新聞爆料